信息安全工程师软考(16):网络安全风险评估技术

网络安全风险评估过程

网络安全风险评估概述

定义

- 评估依据:依据信息安全技术和管理标准(如等保2.0),对网络系统的保密性©、完整性(I)、可用性(A)等CIA三要素进行综合评价

- 核心内容:评估网络系统脆弱性、安全威胁及脆弱性被利用后造成的实际影响,通过安全事件发生可能性与影响大小确定风险等级

风险值计算

- 计算公式:风险值,其中为事件发生概率,为事件损失值

- 实例说明:当某攻击事件发生概率为50%(0.5),造成损失50万元时,风险值=,属于需重点防范的高风险

- 决策参考:风险值计算结果直接决定防护优先级,25万量级风险需立即采取处置措施

评估要素

涉及资产、威胁、脆弱性、安全措施、风险等各个要素。

评估模式

- 自评估:由系统所有者自主开展

- 检查评估:监管机构依法开展

- 委托评估:第三方专业机构实施

- 模式对比:委托评估专业性最强但成本高,自评估灵活性好但可能缺乏客观性,检查评估具有强制约束力

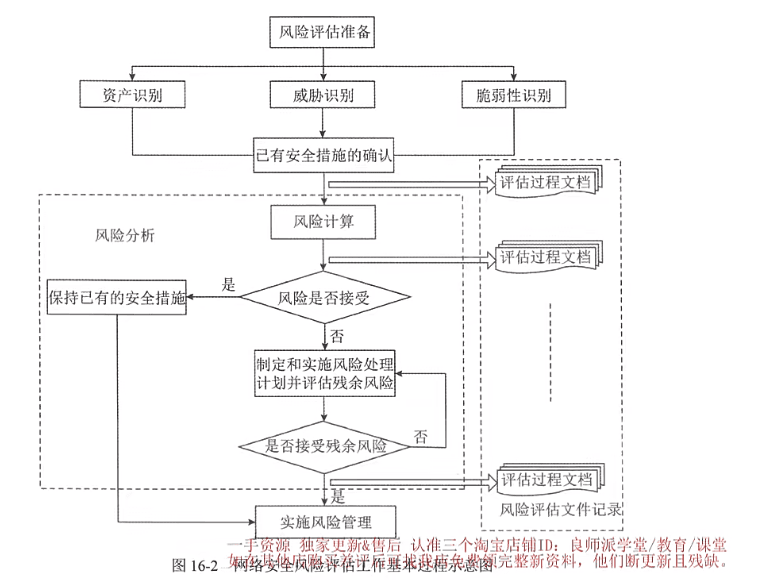

网络安全风险评估过程

1)评估准备与资产识别

-

评估准备

- 范围要素:包括网络系统拓扑结构、通信协议、地址分配、网络设备、网络服务(如Web/FTP/邮件)、业务信息流程、安全防范措施(防火墙/IDS/监控系统)、操作系统、相关人员及物理环境(机房位置等)

- 关键产出:需生成**《网络风险评估范围界定报告》**,该文档是后续工作的基准依据,具有法律效力

-

资产识别

-

网络资产鉴别:确认网络资产种类和清单,常见的网络资产:网络设备、主机、服务器、应用、数据和文档资产。

-

网络资产价值估算

-

评估本质:不是计算物理经济价值(如设备采购价),而是评估其相对价值,基于CIA三要素(保密性/完整性/可用性)对业务的影响程度

-

典型案例:价值5000元的路由器若故障导致网络中断1天造成10万元损失,则其评估价值为10万元

-

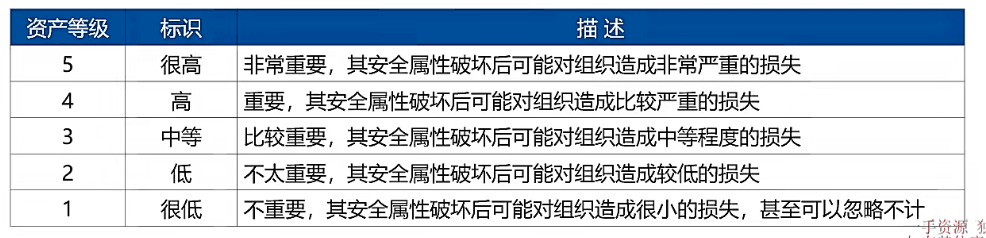

等级划分:国家标准将资产分为5级(1-5级),等级越高对组织影响越严重,5级为灾难性损害,1级为可忽略影响

-

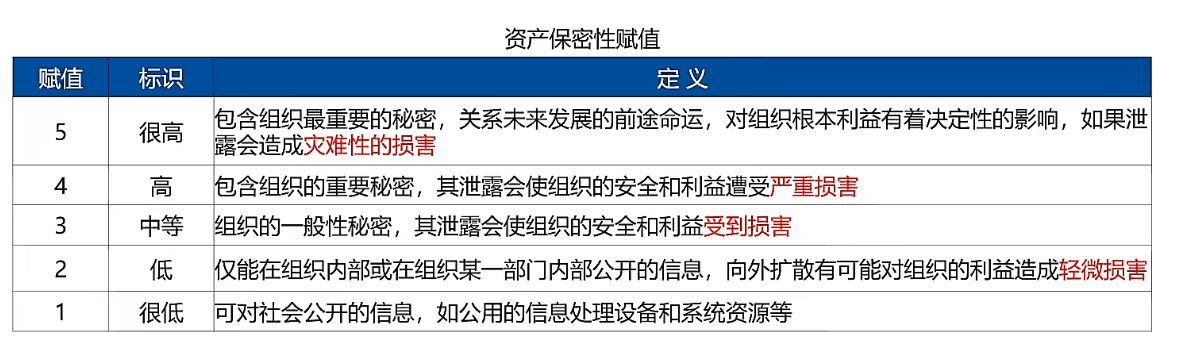

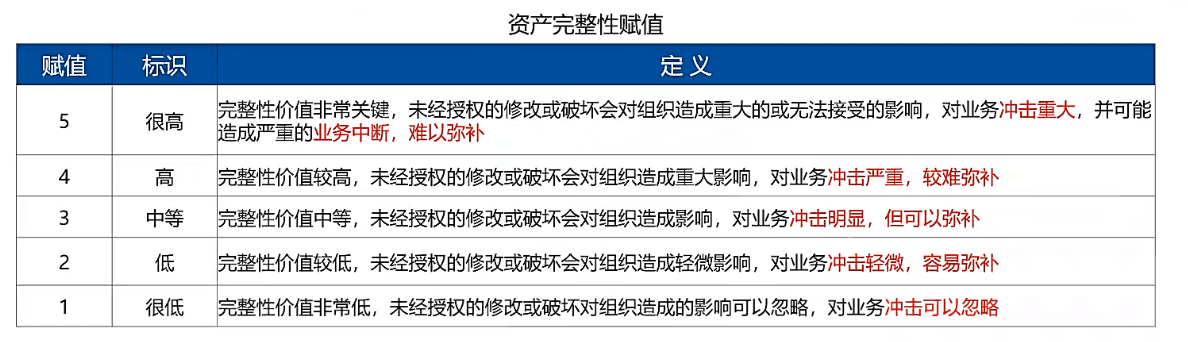

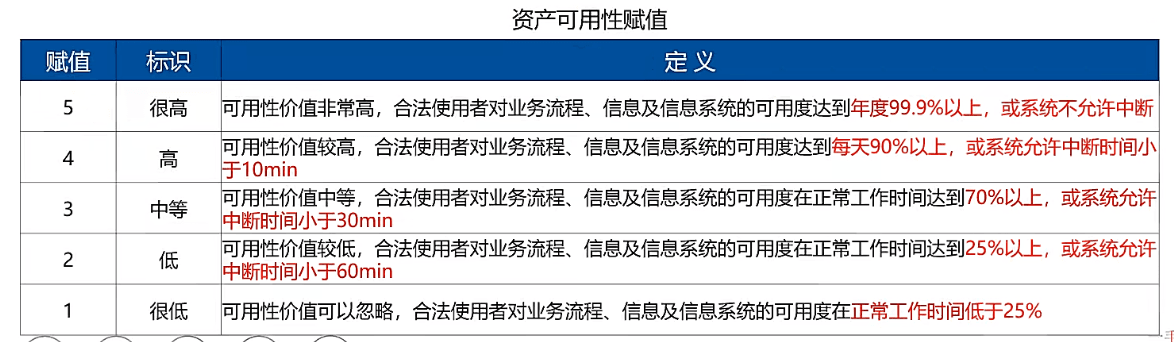

资产保密性、完整性和可用性赋值

-

保密性赋值:

-

完整性赋值:

-

可用性赋值:

-

记忆技巧:CIA三性需联动评估,实际工作中常采用"木桶原理"取最低等级作为最终评级。对于赋值标准,重点掌握5级和1级的典型特征即可覆盖大部分考试场景。

-

-

-

2)威胁识别

- 分析维度:从威胁来源、途径、能力、效果、意图、频率等多方面进行分析,最终生成威胁列表

- 核心任务:标记潜在威胁源,明确网络系统面临的各类威胁能力,包括自然威胁和人为威胁

威胁途径

- 典型手段:计算机病毒、特洛伊木马、蠕虫程序、漏洞利用、嗅探工具等

- 组合攻击:攻击者往往采用多种方法组合实施威胁

威胁效果

- 非法访问:破坏系统机密性

- 欺骗行为:主要影响系统可控性

- 拒绝服务:破坏系统可用性,使合法用户无法获取服务

威胁意图

- 挑战型:以技术挑战为目的

- 情报获取:窃取敏感信息

- 恐怖主义:制造社会恐慌

- 经济利益:获取非法收益

- 报复行为:针对特定目标的打击报复

威胁频率

-

五级划分

- 5级(很高):≥1次/周

- 4级(高):≈1次/月

- 3级(中等):≈1次/半年

- 2级(低):发生概率较小

- 1级(很低):几乎不可能发生

-

评估依据:历史安全事件记录、行业统计报告、监测数据等

3)脆弱性识别

-

脆弱性识别的定义

- 本质:发现网络资产中存在的安全缺陷清单

- 危害表现:导致非授权访问、信息泄密、系统失控、服务不可用、安全机制被绕过等

-

脆弱性识别的核心与目的

- 工作核心:以资产保护为中心,识别可能被利用的弱点

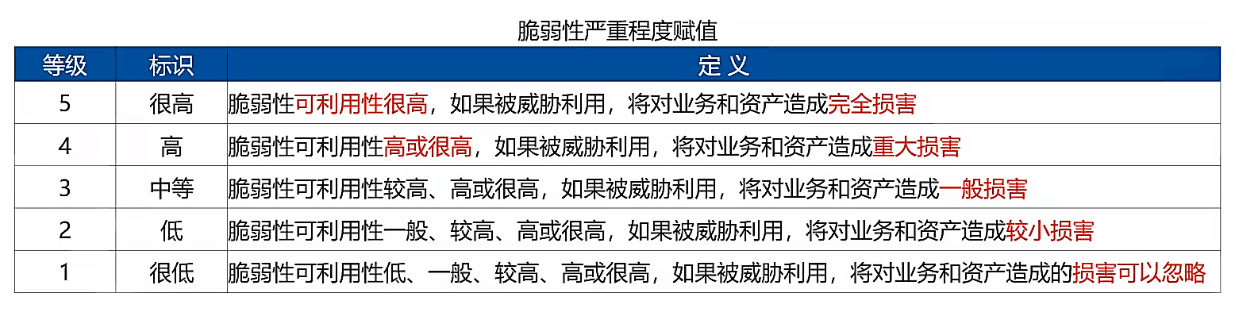

- 评估重点:对脆弱性的严重程度进行量化评估

-

脆弱性识别方法

- 技术手段:漏洞扫描(使用专业扫描工具)、渗透测试(模拟黑客攻击)

- 人工手段:安全检查、问卷调查(适用于大规模调查)、安全访谈(针对关键人员)

- 方法选择:实际项目中访谈和渗透测试使用频率较高,问卷调查效果有限

-

脆弱性严重程度的赋值

-

脆弱性评估的分类

- 技术评估:检验现有安全技术措施的合理性和有效性

- 管理评估:

- 评估内容:组织结构、人员配置、安全意识、培训体系、操作规程、设备管理、应急响应、制度建设等

- 评估目的:确认安全策略的实际执行情况

- 标准关联:与等保2.0标准中的管理要求高度契合

4)已有安全措施确认

- 评估对象:已部署的预防性和保护性安全措施(如防火墙、入侵检测系统等)

- 评估要点:

- 安全措施能否有效防止脆弱性被利用

- 能否抵御已识别的安全威胁

- 结果应用:效果良好的措施可继续沿用,无需整改

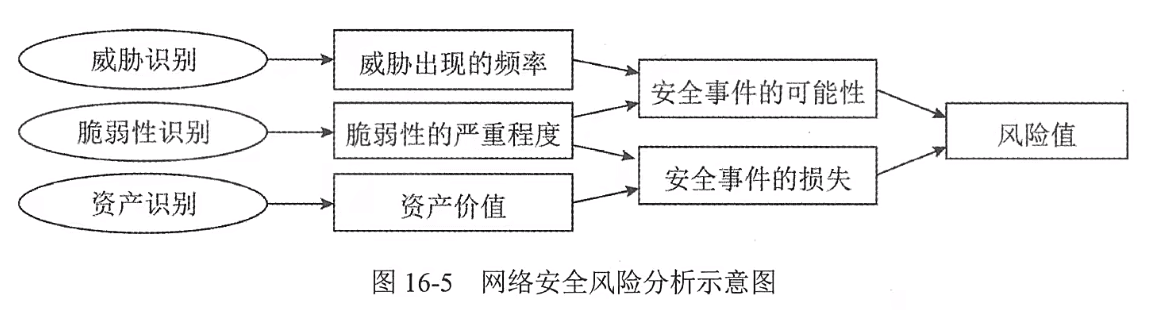

5)网络安全风险分析

分析基础:在资产评估、威胁评估、脆弱性评估、安全管理评估、安全影响评估基础上,综合运用定性和定量分析方法,确定风险大小与风险等级

6)风险处置与管理

- 风险处置的目标与计划制定

- 处置目标:针对不可接受风险制定处理计划,降低系统风险

- 计划要素:

- 具体安全措施(技术/管理)

- 预期效果量化指标

- 实施条件与进度安排

- 明确责任部门

- 网络安全风险管理的控制措施概述

- 十大控制措施:

- 制定安全策略与建立安全组织(对应等保2.0安全管理机构)

- 网络资产分类管理(如敏感数据分级)

- 人员安全管理(等保2.0安全管理人员要求)

- 物理与环境安全(门禁、监控等)

- 安全通信保障(数据传输加密)

- 访问控制机制(权限管理)

- 系统开发与维护安全(SDL流程)

- 业务持续性管理(灾备方案)

- 合规性管理(符合法律法规)

- 安全目标一致性检查

- 十大控制措施:

网络安全风险评估技术方法与工具

1)资产信息收集

- 实施方式: 通过调查表形式收集网络信息系统资产信息,掌握重要资产分布情况

- 分析维度:

- 资产关联的业务系统

- 面临的安全威胁

- 存在的安全脆弱性

2)网络拓扑发现

- 常用工具:

- ping命令

- traceroute命令

- 网络管理综合平台

- 应用价值:

- 通过拓扑图直观展示资产分布

- 清晰呈现设备间关联关系

- 工程师需具备拓扑图阅读和绘制能力

3)网络安全漏洞扫描

- 扫描方式: 自动化工具扫描

- 扫描内容:

- 系统版本信息

- 开放端口及对应服务(如23端口对应telnet,80端口对应web)

- 存在的安全漏洞

- 密码算法强度

- 弱口令分布情况

4)人工检查

- 实施步骤:

- 预先设计检查表(CheckList)

- 按表逐项核查

- 检查对象:

- 网络结构

- 网络设备

- 服务器/客户机

- 记录要求: 所有检查操作必须形成书面的记录材料

5)渗透测试

- 核心特征: 获得法律授权后模拟黑客攻击

- 主要目的:

- 发现安全漏洞

- 构建攻击路径

- 验证漏洞可利用性

6)问卷调查、访谈

问卷调查

- 实施形式: 书面问卷

- 调查对象: 信息系统相关人员

- 调查目的: 获取系统基本安全状况信息

访谈

- 参与人员:

- 安全专家

- 系统使用人员

- 管理人员

- 访谈内容:

- 安全策略实施情况

- 规章制度执行情况

- 技术管理现状

7)审计数据分析

- 技术手段:

- 数据统计

- 特征模式匹配

- 数据来源:

- 终端安全软件(如EDR)

- 网络设备(IDS/IPS)

- 上网行为管理系统

8)入侵监测

- 实施方式: 部署入侵监测软件/设备

- 典型代表: IDS(入侵检测系统)

- 监测内容:

- 威胁特征信息

- 系统安全状态

网络安全风险评估项目流程与工作内容

评估工程前期准备

- 核心要素:包括确定评估对象、范围界定、评估粒度和时间等具体需求目标

- 法律保障:必须签订合同和保密协议,特别是涉及渗透测试等攻击性方法时,保密协议可避免法律纠纷

- 组织架构:需成立评估工作组,并选择评估模式(客户自评/上级部门评估/第三方专业机构评估)

评估方案设计与论证

- 设计依据:根据被评估方的安全需求制定,需包含评估方法、人员组织、工具选择、风险分析和实施计划

- 论证流程:需组织双方讨论,听取各方意见后修改方案直至通过论证

- 关键要求:确保方案可行性,所有修改必须记录在案

评估方案实施

- 实施步骤:包括基本情况调查、安全需求挖掘和具体操作步骤确定

- 操作规范:

- 避免改变系统设置,必要时需备份原配置

- 必须书面记录操作过程和相关数据

- 敏感系统测试需至少两人参与且领导签字批准

- 文档要求:工作备忘录需包含环境描述、操作记录、问题分析和测试数据

评估报告撰写

- 数据基础:依据资产评估数据、威胁评估数据和脆弱性评估数据

- 核心价值:是风险管理的主要依据和评审基础,必须做到有据可查

- 标准结构:包含绪论、安全现状、资产评估、脆弱性评估、安全管理评估、总结建议等

- 关键内容:需明确风险评估范围、计算方法、安全问题描述、风险级数及安全建议

评估结果评审与认可

- 评审形式:通常以PPT汇报形式进行,由项目负责人向客户领导层汇报

- 验收标准:需最高管理层或其委托机构召开结束会议进行验收

- 文档归档:评估数据、方案、报告等需备案处理